中秋與國慶“雙節”疊加,泉州精心籌備的數十場展覽火熱出圈。從AI藝術到非遺傳承,從歷史文物到地方特色,各類活動不僅刷屏社交平臺,更吸引周邊城市游客驅車打卡。

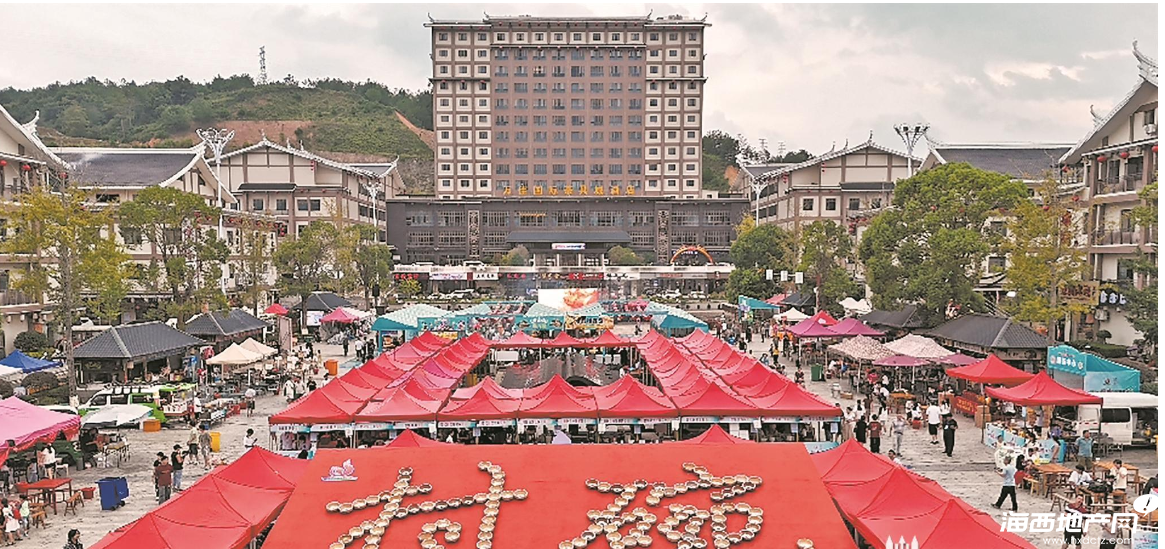

德化“村碗”美食嘉年華在中國茶具城主會場與石牛山、九仙山、云龍谷三大景區分會場同步開啟。(融媒體記者陳小陽 通訊員吳有森 黃谷瑩 攝)

中秋與國慶“雙節”疊加,泉州精心籌備的數十場展覽火熱出圈。從AI藝術到非遺傳承,從歷史文物到地方特色,各類活動不僅刷屏社交平臺,更吸引周邊城市游客驅車打卡。市區“科技+人文”與縣域“特色文化”雙線發力,為市民游客打造了一場“有文化、有溫度”的假期文化盛宴。

□融媒體記者 高慧子

市區展覽

科技賦能人文,非遺碰撞藝術

“AI無界·藝術共生”2025世遺泉州AI藝術展堪稱市區“頂流展覽”,其核心亮點在于以人工智能為媒介,對泉州文化符號進行創造性重構,將非遺項目轉化為動態數字作品,開展首周便登上泉州本地熱搜榜。在魯迅美術學院許毅博創作的《一》展區,數百個機械單元隨編程精密運動,如海浪般模擬宋元商港帆影交織的場景。“原本以為AI藝術離普通人很遠,沒想到能看到這么多帶泉州元素的作品,家鄉越來越‘潮’了。”在展品前駐足欣賞的泉州大學生小張說。

《愛上泉州:100種元氣生活指南》《漫話刺桐》新書特展則憑借“沉浸式看書”火出圈。漫步泉州中山路,騎樓廊柱間的書香格外吸引人。不少游客手持新書,或倚著斑駁的墻面靜靜翻閱,或駐足在臨時展臺前,與同伴分享書中章節,討論著下一站打卡路線。“剛在書里看到中山路老字號的故事,轉身就能找到對應的店鋪,這種‘書中場景照進現實’的感覺太奇妙了!”來自山西的游客一邊說,一邊將兩本書放進購物袋,“帶回去當旅行紀念,也能給沒一起來的朋友‘種草’泉州。”

泉州非物質文化遺產館里,展陳與展演無縫銜接。靜態展品述說著千年技藝,非遺表演區圍滿了游客,掌聲歡呼聲不斷。海外交通史博物館里,將展覽與互動結合的“船來船往”尋寶活動成親子熱門。家長帶孩子觀古船、查文物,還對照任務卡尋線索。“孩子們比曬任務卡,主動學文物故事。”家長王先生說,現在博物館研學成了假期新風尚。

縣域展覽

深挖地方特色,綻放多元魅力

縣域展覽同樣憑借獨特風格火熱“破圈”。假日期間,每晚在雙陽街道僑鄉文化廣場舉行的“巴厘風·中國情”印尼風情舞蹈展演,因“沉浸式體驗+僑鄉情懷”吸引眾多市民游客。印尼僑眷阿姨看著孫女穿著巴迪克花紋服飾跟著舞者學扭腰,眼眶微紅:“很多游客來問服飾的故事,還有年輕人拍視頻發抖音,讓更多人了解印尼文化,特別開心。”

德化的紅旗坊·文旅產業園的陶瓷展則憑借“美食+瓷器”的創意出圈。“瓷都盛宴”展的白瓷盤盛放的“三黑三黃三寶”地方美食成了“網紅打卡點”,游客張女士舉著手機拍照:“白瓷的通透質感搭配美食的豐富色彩,視覺效果特別好,拍的照片發朋友圈后,好多人問在哪,想來看展和嘗美食。”米其林陶瓷餐具展也吸引不少陶瓷愛好者、餐飲從業者前來參觀和考察,德化陶瓷的高端藝術價值被更多人所看到。

此外,晉江“大美晉江·僑見龍湖”攝影展、南安漢侯博物館大型“絲路瓷語”陶瓷展、惠安“了不起的惠安非遺”展也各有亮點,相關打卡內容持續活躍在社交平臺,讓泉州“雙節”假期展覽熱度不斷攀升,成為這個假期里亮眼的“文化名片”。

責任編輯:賴閩榮