2016年不知不覺已經到來,作為泉州“十三五”規劃的開年大戲,泉州城市軌道交通已完成線網規劃和首期工程可行性報告,“有軌電車”即將在今年動工。據已公開資料顯示,泉州有軌電車首期1號線線路,設計由泉州動車站開往泉州晉江國際機場,延伸至石獅服裝城,全長40.5公里,造價約68.7億元,連接泉州市區、晉江城區和石獅城區這三大中心區域,泉州的城市建設又邁出了關鍵性的一步。

同樣是對于泉州的城市建設,在昨日,小編朋友圈里出現了一篇由外地朋友撰寫于2013年,題為《致市長的一封信:泉州,你被誰遺忘》的萬言書,被本地媒體重新翻出轉載,文章中提到了對泉州城市發展的“十問”。對于千年古城泉州而言,現在最缺的便是由“小泉州”向“大泉州”的轉型之路。泉州要成為省內第一大城市,要如何改變自身目前的弱中心城市格局這一首當其沖的障礙,便是文章作者所要提出的問題之一。

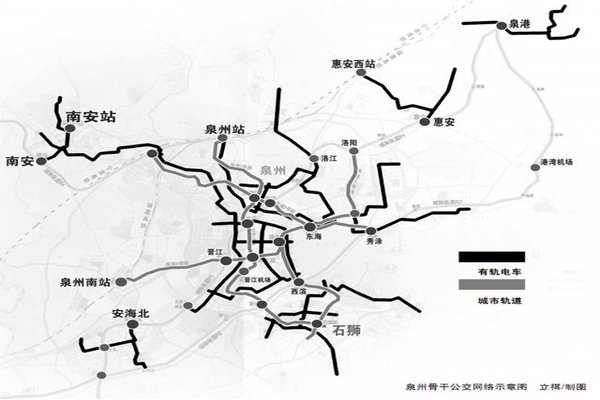

無獨有偶,就在今天,發表于2012年,一張名為“泉州骨干公交網絡示意圖”,隨著疑似泉州有軌電車路線圖的公布,再次引起人們注意,同時無意中也解答了先前的問題。從這張“陳年規劃圖”中可以看出,所標注的電車走向依舊是“隔江而治”的概念所主導,泉州動車站、泉州晉江國際機場,這兩大客運樞紐在當時還沒有被設計連在一起。雖然與今天的有軌電車規劃圖存在著些出路,但是可以看出,當時有軌電車的交叉密集點,已基本按照“泉州——晉江——石獅”的區域模式分布。這樣的區域模式設計,一定程度上解決了泉州目前“弱中心的城市格局”這一問題。

發布于2012年的“泉州骨干公交網絡示意圖”

講到“中心”這一概念,泉州目前的城市體量還不夠大,雖然已由“河口型城市”往“海灣型城市”發展,但是想要做到“大泉州”級別,還是需要泉州市區、晉江、石獅的整合與共識。就在幾天前,泉州市規劃局召開的《泉州市“多規合一”》方案論證會上,“一個核心主城+兩個核心副城”的規劃定位被提出,泉州市區和晉江城區共同包括進“泉州核心主城”的范疇中,石獅城區和臺商投資區分別作為晉江和泉州的核心副城,共建“大泉州”。

泉州“一個核心主城+兩個核心副城”的規劃定位

這樣看來,未來泉州的發展和軌道建設離不開“大中心思想”,泉州中心市區與晉江城區并重、相互交聯的城市格局已成定論。就在今年元旦,收費長達近20年的刺桐大橋終于提前10年退休,停止收費。晉江南北兩岸這一大溝通阻礙喜被清除,泉晉石的一體化也因此加快進程。可以說“道路的密度決定城市的繁華程度”,有軌電車的軌道設計也由3年前的“隔江而治”的軌道設計轉變成“跨江而治”,這樣的設計在一定程度上更加促進泉晉石三地的相互融合與一體化進程,把泉州中心城市的格局擴大,對于“大泉州”的整合也更有力度。

晉江南北兩岸夜景(圖源:“空中看泉州”公眾號)