在安溪縣金谷鎮溪榜村,坐落著一座名叫“逸樓”(又稱“晚香別墅”)的小洋樓。由晚清泉州進士曾振仲題寫的“逸樓”紅字高高懸掛,西式羅馬建筑風格的白墻點綴著閩南紅磚的雅韻,倒映在樓前的一池清水中。這里是杰出的革命家、女作家莫耶童年生活的地方。

莫耶(1918—1986年),原名陳淑媛,曾用筆名“白冰”“椰子”“沙島”,泉州安溪人。

“莫邪”是古代傳說中的鑄劍女英雄,也是寶劍名,是正義的化身。作為不朽的抗戰歌曲《延安頌》的詞作者,陳淑媛選擇以“莫邪”的諧音“莫耶”為名,表達了她要像“莫邪”一樣,為抗戰事業奉獻一切的崇高志向。

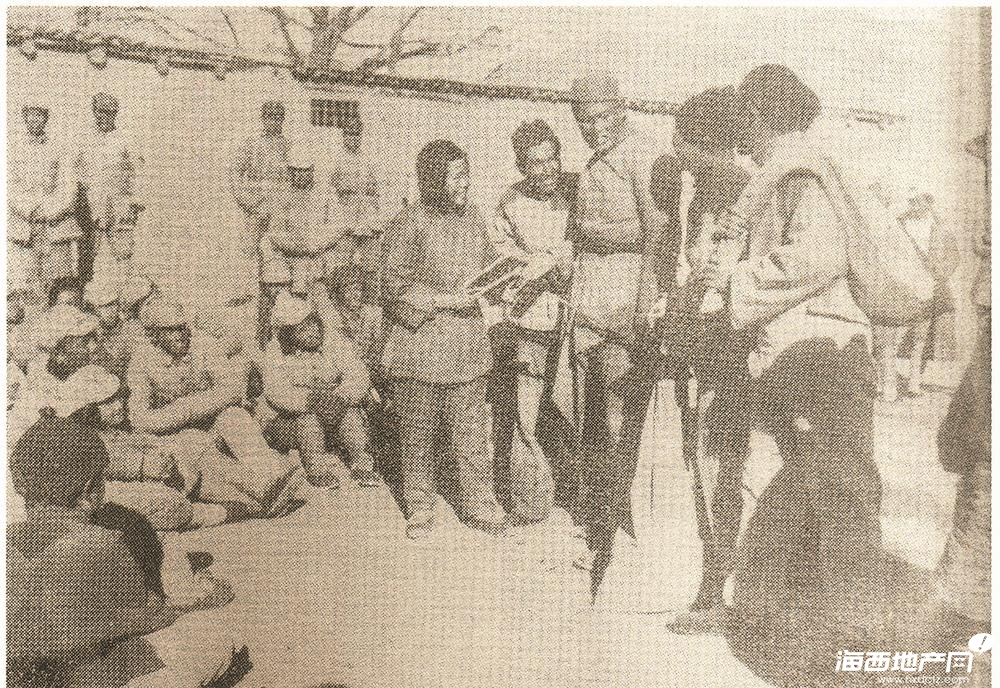

1939年秋,戰斗劇社演出莫耶創作的話劇《水災》。(資料圖片)

莫耶在《人民軍隊報》報社留影。(資料圖片)

思想星火,筆尖生焰

1918年,莫耶出生在安溪縣崇善里東溪鄉(今金谷鎮溪榜村),自幼聰穎,被鄉人譽為才女。她10歲即能吟詠“春日景色新,行到山中亭;亭中真晴朗,風吹野花馨”的詩句。

1932年,莫耶隨父移居廈門鼓浪嶼,就讀于慈勤女中。在校時,她對寫作的熱愛與日俱增,她的散文《我的故鄉》被國文老師推薦到廈門《江聲報》上發表,習作亦多次被上海進步刊物《女子月刊》采用。

也是在鼓浪嶼,她目睹了“萬國租界”里日本浪人橫行、外國水兵欺侮中國人等種種亂象,帶著對現實的憤慨與思考,寫下了《無聲的期望》。在文中,她提到“灰色的宇宙……將要經過一番洗禮,一番整頓”,少年的心靈中種下了進步的種子。

1933年,“福建事變”失敗,莫耶參與創辦并發表了小說《黃包車夫》的《火星》旬刊被國民黨特務大量查抄并燒毀。父親陳錚怕女兒惹禍上身,把她鎖在家中,父女從此產生裂痕。

1934年,在母親的幫助下,16歲的莫耶帶著18塊銀圓只身去往上海。

在上海,她歷任《女子月刊》雜志社校對、編輯、主編,常與一些左翼作家接觸,深入工廠了解女工生活,并以“陳白冰”為筆名,在《女子月刊》上發表多篇宣傳抗日救亡和婦女解放的作品。這批早期劇作被上海女子書店列入“女子文庫”叢書,于1936年出版。這是莫耶的第一部著作《晚飯之前》(獨幕劇集)。

1936年11月到翌年5月,莫耶回到家鄉安溪,創辦了兩個抗日婦女識字班,并動員其大嫂、二嫂授課,借以宣傳婦女解放、男女平等的思想,反對封建陳規陋習,識字班學員有50余人。

歌頌延安,激奮神州

1937年七七事變后,全面抗戰爆發。七七事變的第二天,莫耶與南國社戲劇家左明一起在上海組建了抗日救亡演劇第五隊。她采用各種形式進行抗日宣傳活動,并在《西京日報》上發表抗日救亡劇作《軍號》。

同年10月,抗日救亡演劇第五隊擺脫國民黨特務的盯梢和糾纏,終于到達革命圣地延安。莫耶雖然只有19歲,卻已成長為一名抗日救國的文藝戰士。也是在延安,陳淑媛的名字正式退場,取而代之的是莫耶——寓意以自己的生命鑄成鋒利的寶劍“莫邪”,掃除黑暗與邪惡,打敗日本帝國主義。

作為當時從淪陷區及大后方首個到達延安的文藝團體,上海抗日救亡演劇第五隊一到延安就為黨政軍機關和人民群眾演出救亡戲劇和歌曲、話劇等,包括莫耶編排的獨幕劇《九·一八》,受到當時在臺下看戲的中央領導同志的肯定。

在魯迅藝術學院籌備期間,莫耶等全體演劇隊員進入中國人民抗日軍政大學學習。1938年春,魯藝成立,莫耶先是在戲劇系學習,后又轉入第一期文學系。也就是在這個時期,她和音樂系同學鄭律成一起創作了《延安頌》。

“延安的生活是我們一生的轉折點。延安猶如茫茫大海中的燈塔,在西北高原上發出燦爛的光輝,照耀著整個中國。”莫耶在《烽火歲月》中如是說。

那是1938年4月的一個黃昏。當天,延安城內召開群眾大會,散會后莫耶和魯藝的同學們依然興致勃勃。他們出了北城門,爬上校舍的半山坡。望著城里出來的一隊隊抗大的學生和戰友,聽著他們的歌聲和口號,莫耶心潮澎湃,禁不住發出感嘆:“啊,延安!”

當時,魯藝音樂系的朝鮮籍同學鄭律成同樣感受到了一種激情,他對莫耶說:“給我寫個歌詞吧,就寫這個感情,就寫這個情景,把眼前生動的延安寫出來就行!”

沐浴在革命光輝中的延安,激起了莫耶的無限情思。她第一時間寫下題為《歌頌延安》的歌詞:

“夕陽輝耀著山頭的塔影,

月色映照著河邊的流螢,

春風吹遍了坦平的原野,

群山結成了堅固的圍屏。

啊!延安,

你這莊嚴雄偉的古城,

到處傳遍了抗戰的歌聲……”

鄭律成如獲至寶,他把自己關在房間,用時兩天完成了《歌頌延安》的譜曲。隨后,他與魯藝的女聲樂家唐榮枚以男女聲合唱的形式,在延安禮堂為毛主席和中央其他負責同志演唱了這首歌曲。一曲歌罷,毛主席帶頭鼓掌。莫耶就坐在禮堂內,看到毛主席鼓掌,她激動得熱淚盈眶。演出次日,黨中央宣傳部來人要走了歌篇,幾天后歌名改為《延安頌》。從此,《延安頌》的歌聲響徹延安城,傳遍各抗日根據地,成為激發國人抗日愛國熱血的戰歌。

莫耶的歌詞,傾注著對革命圣地滿腔的熱情和由衷的贊美,具有抒情性,又富戰斗氣息,鼓舞革命戰士的殺敵斗志。

正如歌中所唱:“啊!延安!你這莊嚴雄偉的古城,熱血在你胸中奔騰……”千千萬萬青年人在抗日戰爭潮流沖擊下,如同奔向太陽一般奔到了延安。

那筆記本上飛揚的詩行,正是莫耶向時代捧出的滾燙跳動的心臟。那五線譜里奔涌的旋律,比號角熾熱,比戰鼓悠長,沿著延河傳響神州大地。

初心不忘,執筆為劍

1938年冬,莫耶加入魯藝組織的實習隊,跟隨八路軍一二○師師長賀龍,奔赴華北抗日前線。戰火紛飛中,她口袋里總是裝著筆記本,隨時隨地采訪、記錄。

莫耶以筆為劍,創作了話劇《豐收》《討還血債》《齊會之戰》《水災》《一萬元》《百團大戰》,獨幕話劇《叛變之前》《到八路軍里去》和歌劇《荒村之夜》等文藝作品。當劇社在槍林彈雨中拉開粗布幕布,她既是創作者又是裁縫。劇社演出的服裝,多由莫耶剪裁縫制,有時她也參與演出。

莫耶還參與編印前線刊物《戰斗文藝》,并代表部隊文藝工作者加入晉綏邊區文聯,被推選為常務理事。她被賀龍譽為“我們一二○師出色的女作家”。

1944年至1949年,莫耶先后擔任晉綏軍區政治部《戰斗報》編輯、記者,西北軍區《人民軍隊報》主編、總編輯。1950年,她加入中國共產黨。1955年,她轉業到《甘肅日報》社,任副總編輯。

1979年,年過花甲的莫耶出任甘肅省文聯副主席,重新拿起擱置多年的筆,一心傾注于文學創作,相繼寫出電影劇本《戰地火花》及小說《啊鼓浪嶼》《生命的拼搏》《槍林彈雨見英雄》等,編輯出版了自選集《生活的波瀾》和回憶老一輩革命家的文章。

她說:“作為一個共產黨員,進入暮年時期,時間愈少愈感到珍貴,總希望一息尚存,就要有一分熱發一分光,記錄下一些前輩人走過的足跡。一來勉勵自己不敢懈怠,不忘革命初衷;二來幫助青年一代了解過去的艱苦歲月,奮發斗志,為振興中華做出貢獻。”

由她創作的《延安頌》,至今仍傳唱不衰。新中國成立后,它又出現在電影《南島風云》《崢嶸歲月》《椰林曲》《永不消逝的電波》及電視連續劇《延安頌》里。2009年5月,《延安頌》入選“中共中央宣傳部推薦的100首愛國歌曲”。這首歌穿越數十載風風雨雨,將永遠銘刻那段崢嶸歲月的回聲。